2018年以来、5年ぶりの札幌公演を行う劇団こふく劇場。ワークショップに訪れた9月、劇団主宰で劇作家・演出家の永山智行さんと俳優の有村香澄さんに、今作「ロマンス」についてお話を伺いました。

最後の1年を過ごす「ロマンス」

ー まず今回の作品「ロマンス」について教えてください。

永山智行(以下、永山) 2021年に初演し4カ所を巡演した作品で、2年ぶりに全国9カ所で上演します。作品としては、平成29年12月に始まって、平成30年の12月で終わるという構成の作品です。

石田雄造という男が63歳の誕生日を迎えてから64歳の誕生日を迎える前の日の夜までのお話。彼が10歳の頃に近所の不思議なおばあさんから「あなたは64歳の誕生日の朝に目が覚めなくてそのまま死ぬよ」と変な予言をされてしまうんですけれども、10歳の頃は54年後ですから、どうかなと思ってたんですけど、だんだん年を取っていよいよ63歳になり、あと1年というところから始まって、予言が本当だったのか嘘だったのかはよくわからないんですけれども、それを考えながら最後の1年を過ごすというお話です。

同じその地域に住んでいるあと3人のメインの登場人物たちがいまして、飲み屋を一人でやっている中年の女性、遠距離恋愛で悩んでいる事務員の若い女性、それから仕事をしていない無職の若い男、この4人のそれぞれの人生ががこの1年の間にすれ違ったり重なったりしながら、石田雄造だけではなくてそれぞれの人生が少しずつ変わっていく、というようなお話です。

ー 亡くなる前の1年を描くというのは、何かきっかけはあったんですか?

永山 すごく個人的なことを言うと、私が今56歳で、うちの父が私が30代の時に58歳で亡くなったんですけれど、58というところから人生を逆算するという癖がついていて。50歳を過ぎていよいよその年になってきて、年齢的にもこの先いつまで生きるのか、いつまで演劇やってるのか、いつまで劇団は続くのか、みたいなことが常に頭をよぎる歳になってきた。そういうこともあって最後の1年という形ということになりました。

64歳っていうのはピンと来る人はピンとくると思うんですけれど、これはビートルズの「WhenI’mSixty-Four」という曲から。劇中その曲は出てこないんですけれど、いろんな音楽が常に流れていて、今回はラジオがキーワードなんですけれど、ラジオから懐かしい音楽が流れてきたり、俳優も演奏したり歌を歌ったりします。うちの舞台はいつも音楽的な作りをしているので、今回も懐かしい音楽もたくさん流れつつ、という感じではあります。

ー 有村さんの役についても教えてください。

有村香澄(以下、有村) 私がメインで演じる役は元村さと美という、遠距離恋愛に悩んでいる若い女性。最初は遠距離恋愛の相手とのどんどん開いていく気持ち的な距離をどうすることもできない、っていう状態があって。でも石田雄造さんたちとの関わりの中で変わっていって。自分が変わっていったというよりは周りに誰かがいたことで変わっていったっていう役。でも、普段の生活もそうかなって思うんですけど。

ー メイン以外にもたくさんの登場人物がいるというお話しでしたが。

永山 そうですね。描き方としては、メインの4人の登場人物がいて、あと「声の木」という不思議な登場人物がいて。それはいろんな人の声を出したり、いろんな人たちの存在みたいなものを見守っている役。自分の役をやっていない時にみんなが他のいろんな役をやるということで、物理的に舞台上で体は出てこないんですけれど、いろんな人の声が舞台上に出てくるという仕掛けになっています。

身体を使った役としては一つずつなんですけれど、声での出演が1人4役、5役あるっていう感じですね。

等身大の、人が生きてる事の大きさ

ー 市井の人々を描くことをずっとやってらっしゃると思うんですけれど、そういうスタイルに行き着いたのは。

永山 2003年ぐらいからだからちょうど20年前から、宮崎県の三股町という2万5000人の小さな町の文化会館のフランチャイズカンパニーという位置付けになっています。子供たちのワークショップを毎週、継続的にやっていたり、その流れで周年事業の町民参加のお芝居を作ったり、毎年5月に町民の方々に出演していただくリーディングのフェスティバル「まちドラ!」をやったり、学校公演で町内の小学校全部回ったり。

いろんな形で三股町の子供たちやいろんな人たちと時間を共に過ごすことになって、その人たちと話をする機会が非常に多いんですけれど、話してみると皆さんそれぞれに人生のドラマがある。私たちにとっての観客というのは誰なのかを想定する時に、その方々が私たちにとっての観客なんですよね。

そうしていくとその方々にとって絵空事であるとか遠い話ではなくて、その方々の人生も重なったり、作り物ではないもの、見てもらって恥ずかしくないものを作りたいという思いがあった。歴史に名前は残らないし記録も残らないだろうけど、市井の人々の人生にも、美しい、宝石みたいなものがたくさんあることを私たちは形にしていきたいと思っていて。「ただいま」くらいからそういう思いがより強くなっているかなと思います。

ー お客さんの方も、自分の人生も悪くないと思えるようなところがきっとあるんじゃないかと思います。

永山 そうですね。今、本当にみんな自分の小ささみたいなことを思い知らされるというか。それは政治的なことだったり社会的なことだったりを含めて、一人一人は小さいって思わされているというところが非常にある。なかなか主語で話せないというか、「私はこう思う」ではなくて、「みんながこう言ってるから」「あの人がこう言ったから」だとか。自分自身の大きさを、大きく見積もる必要はないんですけれど、でも小さくはないと思っていて。

その等身大の、人が生きてる事の大きさを感じてもらえるのが、私たちにとっては一番の恩返し。町民の皆さん達と話している中で本当にたくさんのものをもらったので、それを返すためにはやっぱりこの形がいいのかなと思っています。

基本、私は行き当たりばったりなので(笑)、夢とか目標みたいなものはないんですけれど、行き当たりばったりの良さっていうのは出会う1つ1つを自分たちの物語にしていくっていうことかなと思っています。

何かのためにそっちに進むみたいなことじゃなくて、道端に綺麗な花が咲いている、そこに立ち止まって綺麗な花だなって思う時間があって、そこから作品が生まれていく、みたいなことなので。一つ一つの出会いとか、そこで起きたことこそが私たちの物語であるという風に思っています。

東京を介さずに繋がっていく、出会いの結果

― 地元での活動がしっかりありつつ、一方で全国各地を旅をしていらっしゃいますけれど、これはどういう動機で行っていますか。

永山 一緒なんですよね、出会いの結果で。ワークショップに行ったり、私は県の劇場にいたので、いろいろな地域から人が来る。そこで一緒にお酒を飲むことがあると、じゃあ次は作品を持っていこう、というような流れになる。

ちょっと意識していたのは、東京を介さずに繋がっていくっていうこと。東京にいるよりも宮崎にいる方が日本全体の見晴らしがすごく良い。北海道から沖縄まで、いろんな人たちの動きが気にかかるし。

今はいろんなツールがありますし、あんなことやってる、面白いことやってんな、とか見えてくる。その動きはますます強くはなっていくと思うんですけれど、そういうことの中で自然に私たちも全国ツアーをしている。あとは全国で美味しいものを食べる(笑)。

― 大事です。 宮崎の演劇事情についても教えていただきたいのですが、劇団はどれくらいあるんですか?

永山 20ぐらいあるのかもしれないけど、その中でコンスタントに活動してるのは多分半分ぐらいか、もうちょっと少ないぐらいかもしれないです。でも、宮崎に50年以上活動している、「ぐるーぷ連」という劇団があるんです。演出の実広健士さんは太田省吾さんや大野一雄さんとも親交があって、自前の劇場を持ってやっていらっしゃって。その方とその劇団が宮崎にいたのがすごく大きいです。

こふく劇場は1990年、私が22歳の時に旗揚げをしたんですけれど、25歳ぐらいから30歳の頃、いつまで演劇続けられるんだろうか、宮崎でやるならもっと分かりやすい方がいいんだろうか、やっぱり東京行った方がいいのかな、みたいなことを悩んでた時に、そのぐるーぷ連に出会った。無言劇とか舞踏的な、まあわけのわからないことをやってるわけですよ(笑)。

それを見て、ああいいんだ、宮崎でも、好きなことやればいいんだ、って。私は勝手に師匠って呼んでいるんですけど、宮崎は本当に先輩方が、その実広さんもそうなんですけれど、その上の世代の方々も、私たち20代30代がやっていることをすごく応援してくださったんですよね、「面白い。やれやれ」って。たまにいい作品だとお手紙をもらったり。

私自身も、若い時にそうしてもらったからと思って、宮崎県立芸術劇場にいる時に若い子たちを焚きつけて「みやざき演劇若手の会」を作った。30歳になるとクビになるというシステムなんですけど、20代の子たちだけで企画をやったりとかっていうのをやっています。彼女(有村)も以前、会長で。

有村 3月にクビになりました。まだ30歳じゃないんですけど。

永山 そうやって前の世代の人がやってきた流れがあるのかなという風に思います。

― 長く劇団を続けるモチベーションとは?

永山 私たちには帰る場所があって待ってくれてる人たちがいる。今回のツアーもそうなんですけど、最初と最後、三股町で上演するんですよ。「ただいま」のツアーの時も同じ形で、最後に三股町に帰ってきた時、客席に横断幕が出たんです、「おかえり」って。「ただいま」で帰ってきたら、客席で「おかえり」って言ってくれるんです。だから裏切れないですよね。待ってるよ、っていう人たち、それが一番のモチベーションというか。

ただ物理的に私も年を取っていくし、いつまでもいるわけでもないので、そうした時にどうやっていくかは考えてねってことは(劇団員に)言っています。来年度は私は何もせずに自分達で企画をやってもらいます。人の繋がりとか使えるものはいっぱいあるので、自分たちのやりたいことを来年はやってもらう。

作・演出が主宰でその人の作品をずっとやり続ける、みたいなことにはあんまりこだわっていないんです。私個人としては、劇団は俳優の集団だと思っているので、集団としてどう続いていくかっていうことは考えてるし、今いる20代の俳優も実践してくれるんじゃないかなと思っています。

私たちは待ってくれている人たちに育てられているし、待ってる人たちがずっと背中を押し続けてくれている。ありがたいです。

公演情報

石田雄造。九州のとある町に暮らすその男の人生の、最後の一年で起きた不思議な出来事たち。

幼い頃、64歳の誕生日に死ぬことを予言された雄造は、平成29年12月、63歳の誕生日を迎えた。それからの一年。出会い、別れ、再会。どこにでもあるそんな邂逅は、けれど最後の時間を過ごす雄造にとってはかけがえないものだった。

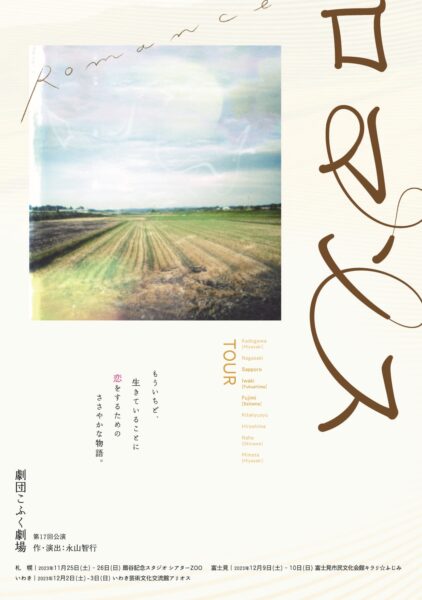

もういちど、生きていることに恋をするためのささやかな物語。

11月25日(土)19:00

11月26日(日)14:00 ※終演後トークあり

☆開場は開演の30分前、受付開始は開演の60分前

扇谷記念スタジオ・シアターZOO

(札幌市中央区南11条西1丁目3-17 ファミール中島公園B1F)

永山智行

かみもと千春、濵沙杲宏、有村香澄、池田孝彰 大西玲子(青☆組)

劇団こふく劇場

TEL.0986‐26‐6422

gekijo@cofuku.com